La

méthanisation

Des biogaz au biométhane

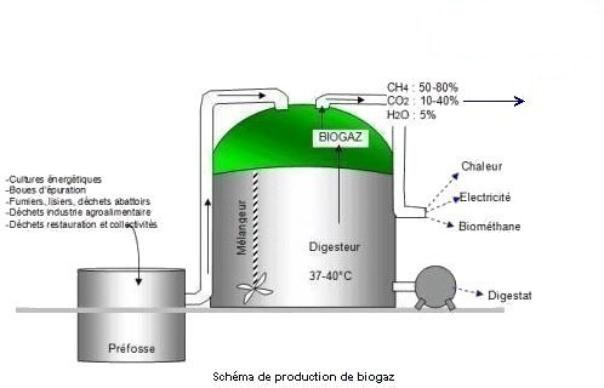

La méthanisation est un processus naturel de

dégradation biologique de la matière organique dans

un milieu sans oxygène due à l’action de multiples

micro-organismes (bactéries).La

biométhanisation est aujourd’hui une des principales

techniques pour valoriser une part importante des

déchets fermentescibles.

Si la phase de production de biogaz brut est relativement

simple, une ou plusieurs étapes de traitement (nettoyage,

raffinage) sont nécessaires pour permettre l’utilisation

du biogaz produit, que ce soit sous forme de simple

biogaz, du bio-méthane ou de bio-hydrogène.

|

|

Installation

de méthanisation à Telaviv

Parmi

les constituants indésirables présents dans le biogaz

à traiter, on peut citer les siloxanes et l’hydrogène

sulfuré (H2S) comme faisant parti des plus problématiques.

|

Pourquoi méthaniser nos déchets ?

Pourquoi méthaniser nos déchets ?

La

méthanisation, encore sous-utilisée aujourd'hui, apparaît

comme une réponse à la double problématique de la gestion

des déchets et du développement des énergies renouvelables.

Quel est le bilan CO2 d'une unité

de méthanisation ?

Quel est le bilan CO2 d'une unité

de méthanisation ?

Chaque

m3 de biogaz produit évite le rejet dans l’atmosphère

de 2,3 kg de CO2 responsable du réchauffement climatique.

Un projet de méthanisation de 2 MW électrique permet d’éviter

l’émission d’environ 9 000 t de CO2

dans l’atmosphère.

En général, cela génère une économie de CO2 car les matières sont traitées sur place.

Sur l’ensemble, le transport additionné ne dépasse pas 10

% du bilan carbone.

Cependant,

il faut avoir présent à l’esprit que chaque m3

de

biogaz produit contient 6 Kg de CO2 qui est rejeté

à l’atmosphère, soit lors de la purification en biométhane,

soit dans l'utilisation du biogaz sans purification.

La méthanisation ?

La méthanisation ?

Elle

peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels

que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement

dans des unités dédiées grâce à un équipement industriel.

Toute les matières organiques sont susceptibles d’être ainsi

décomposées (excepté des composés très stables comme la

lignine) et de produire du biogaz, avec un potentiel méthanogène

toutefois très variable.

La méthanisation convient particulièrement aux substrats

riches en eau, contenant de la matière organique facilement

dégradable, et facilement pompables pour permettre un fonctionnement

en continu.

Les déchets méthanisés peuvent être d’origine :

- Agricole

: déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes

de maïs …), eaux de salle de traite, etc...

- Agro-industrielle

: abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries,

ou autres industries agro-alimentaires, chimiques et pharmaceutiques,

etc...

- Municipale

: tontes de gazon, fraction fermentescible des ordures

ménagères, triée à la source (biodéchets) ou non (TMB),

boues et graisses de station d’épuration, matières de

vidange, etc...

La

co-digestion d’un mélange de déchets organiques est à préconiser

pour permettre des économies d’échelle et optimiser la production

de biogaz.

La

méthanisation aboutit à la production :

-

d’un produit humide riche en matière organique partiellement

stabilisée appelé digestat.

Il est généralement envisagé le retour au sol du digestat

après éventuellement une phase de maturation par compostage;

-

de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du

digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de méthane

(CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2)

et de quelques gaz traces (NH3, N2,

H2S).

En moyenne, 100 m3 de biogaz

contiennent 70 m3 de méthane pur (biométhane)

utilisables comme source d’énergie et environ 60 Kg de CO2.

Ainsi ces 70 m3 de biométhane (soit 600.000

kcal) sont l’équivalent de 70 litres de fioul.

Figure:

70 m3 de biométhane

sont l’équivalent de 70 litres de fioul

En moyenne, 10 tonnes de biogaz

produit par méthanisation fournit 7 tonnes de méthane

et 3 tonnes de CO2.

Le

biogaz a un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 5 à 7

kWh/Nm3 . Cette énergie renouvelable peut être utilisée

sous différentes formes :

- combustion

pour la production d’électricité et de chaleur,

- production

d’un carburant,

- injection

dans le réseau de gaz naturel après épuration.

En

l'état actuel des procédés biologiques

de méthanisation permettant de valoriser des matières

organiques en produisant des biogaz, les intérets

environnementaux mis en avant sont avant tout:

Diminution

des GES (gaz à effet de serre) comme CH4 (méthane)

et CO2 (gaz carbonique)

Parmi

ces GES, le dioxyde de carbone représente environ

70% des gaz à effet de serre d'origine anthropique.

Il est principalement issu de la combustion des énergies

fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse dont

la méthanisation.

Cette

réaction de méthanisation produit également un résidu, appelé

digestat, qu’il est ensuite possible de valoriser en tant

que fertilisant pour l’agriculture.

Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé

de différentes manières :

- par

la production d’électricité et de chaleur combinée dans

une centrale en cogénération ;

- par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du

site de production ;

- par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape

d’épuration (le biogaz devient alors du biométhane) ;

- par la transformation en carburant sous forme de gaz

naturel véhicule (GNV)

Le

biogaz est le résultat de la méthanisation ou

digestion anaérobie de

déchets fermentescibles. Les sources les plus courantes

de biogaz (contenant le biométhane) proviennent des stockages

de matière organique volontaires ou involontaires :

- Les

cultures.

- Les

décharges : leur teneur en biogaz est plus ou moins

élevée en fonction de l'étanchéité du mode d'exploitation.

- La

collecte sélective des déchets putrescibles permet une

méthanisation plus rapide qu'en décharge en utilisant

des bioréacteurs spécifiques (digesteurs).

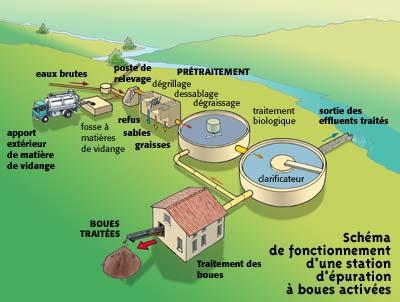

- Les

boues des stations d'épuration : la méthanisation

permet d'éliminer les composés organiques et permet à

la station d'être plus ou moins autonome

en énergie.

- Les

effluents d'élevages : la réglementation rend obligatoire

les équipements de stockage des effluents (lisier, fumier)

pour une capacité supérieure à 6 mois.

Ce

temps de stockage peut être mis à profit pour la méthanisation

des effluents. Il s'agit des déjections animales mais

aussi des autres déchets agricoles:

résidus de culture et d'ensilage, effluents de laiteries,

retraits des marchés, gazons etc. ;

- Les

effluents des industries agroalimentaires peuvent aussi

être méthanisés. Le but est principalement d'éviter le

rejet de matières organiques trop riches,

et peut s'accompagner d'une valorisation énergétique ;

Le

biométhane est une source d'énergie alternative, renouvelable

et propre. Il contribuera à porter à 23% la part des énergies

renouvelables dans la consommation totale d'énergie, objectif

gouvernemental que s'est fixé la France pour 2020.

Le

biométhane est une énergie renouvelable car directement

issue des déchets présents sur un territoire. Produit à

partir de la fermentation de déchets agricoles, ménagers,

industriels ou encore des boues de station d'épuration,

le biométhane est un biogaz épuré jusqu'à la qualité du

gaz naturel.

Une fois odorisé, contrôlé, compté, et sa pression régulée,

il est injecté dans le réseau de distribution. C'est une

énergie propre, ses usages sont strictement identiques à

ceux du gaz naturel, mais 100% renouvelables.

Le biométhane, une énergie renouvelable aux multiples

avantages :

-

Valoriser les déchets pour produire une

énergie renouvelable : la production de biométhane s'inscrit dans un cycle vertueux

dans lequel les déchets deviennent des ressources pour produire

une énergie locale et renouvelable qui se substitue aux

énergies conventionnelles ;

-

Réduire les émissions de gaz à effet de

serre : les déchets organiques produisent naturellement du méthane en se dégradant.

La collecte et le traitement des déchets évitent ces émissions

dans la nature et les transforment en énergie propre. Le

bilan d'émissions de gaz à effet de serre à l'utilisation

de cette énergie est donc quasiment neutre car le CO2

produit par la valorisation du biométhane a préalablement

été capté par les matières organiques dégradées

La

filière biogaz-biométhane

La

filière biogaz-biométhane

Les

utilisations du biométhane sont les mêmes que celles du

gaz naturel : eau chaude sanitaire, chauffage, cuissons,

besoins industriels, etc. Une des valorisations pertinente

encore méconnue est la valorisation en carburant.

L’utilisation de biométhane en carburant dans les transports

(on parle de bioGNV) permettrait de réduire les émissions

de gaz à effet de serre dans ce secteur.

En outre, étant entendu que le bioGNV et le GNV (gaz naturel

pour véhicules) ont la même composition chimique, les véhicules

roulant au gaz ainsi que les stations de remplissage peuvent

être alimentés par du bioGNV sans modifications techniques.

La composition des biogaz varie suivant

la nature des déchets soumis à la méthanisation

La composition des biogaz varie suivant

la nature des déchets soumis à la méthanisation

|

Composants

|

Ordures ménagères

|

Boues de station d’épuration

|

Déchets agricoles

|

Déchets de l’industrie

agro-alimentaire

|

|

CH4

% vol

|

50 - 60

|

60 - 75

|

60 - 75

|

68

|

|

CO2

% vol

|

38 - 34

|

33 - 19

|

33 - 19

|

26

|

|

N2

% vol

|

5 -0

|

1-0

|

1 - 0

|

-

|

|

O2

% vol

|

1 - 0

|

< 0,5

|

< 0,5

|

-

|

|

H2O % vol

|

6 (à 40 ° C)

|

6 (à 40 ° C)

|

6 (à 40 ° C)

|

6 (à 40 ° C)

|

|

H2S

mg/m3

|

100 - 900

|

1000 - 4000

|

3000 – 10

000

|

400

|

|

NH3 mg/m3

|

-

|

-

|

50 - 100

|

-

|

|

Siloxanes mg/m3

|

20 - 250

|

Traces

|

-

|

-

|

|

Organochlorés ou organofluorés mg/m3

|

100 - 800

|

-

|

-

|

-

|

Un

rapport INERIS (15/12/2009) mentionne des concentrations

d'oxysulfure de carbone (COS) de l'ordre de 0,047 à

0,29 mg/m3 dans le biogaz issu de la méthanisation

des boues de stations d'épuration.

Les

siloxanes

proviennent de produits tels que les shampoings déodorants

et sont donc présents dans les biogaz de station d‘épuration

et de décharges.

Ces substances peuvent causer de sérieux problèmes lorsqu’ils

sont brûlés dans des moteurs ou des appareils de combustions

(dépôt de silice).

Figure : Effet d'usure des siloxanes sur un moteur

.

Le bilan des installations de méthanisation

et les perspectives

Le bilan des installations de méthanisation

et les perspectives

|

Le gisement de biogaz

en France

|

|

Nombre de sites actuels

|

Production actuelle (tep1/an)

|

Nombre de sites potentiels

|

Croissance potentielle (tep1/an)

|

|

Stations

d'épuration urbaines

|

150

|

65.000

|

200

|

150.000

|

|

Stations

d'épuration industrielles

|

64

|

64.000

|

400

|

800.000

|

|

Décharges

|

5

|

11.000

|

140

|

300.000

|

|

Méthanisation

des déchets solides (IAA...)

|

1

|

1.900

|

270

|

1.000.000

|

|

Digesteurs

agricoles

|

10

|

100

|

1.000

|

100.000

|

|

Total

|

230

|

150.000

|

2.000

|

3.250.000

|

|

1 tep = tonne équivalent pétrole

|

Voir

la carte des unités de méthanisation et de biogaz en France

Le marché et perspectives du

biogaz en France (Source BaroElec) Chiffres

clés selon André Wipff

Le marché et perspectives du

biogaz en France (Source BaroElec) Chiffres

clés selon André Wipff

·

294,56

MW Puissance électrique installée fin septembre 2014

·

1

521 GWh Production électrique en 2013 soit plus 3

700 GWh par rapport à 2006

Objectif de production d’électricité à fin 2020 (soit

un total de 4 230 GWh)

· 1

640 emplois dans la filière à fin 2013

·

410

millions d’euros Chiffre d’affaires de la filière

en 2013

·

294,56

MW de puissance électrique raccordée fin 2014

Issu

de la fermentation de matières organiques animales ou végétales,

le biogaz est une énergie qui a beaucoup d’atouts.

Ses valorisations énergétiques sont multiples (chaleur,

électricité et carburant) et son caractère stockable permet

une utilisation en période de pointe de consommation.

Fin septembre 2014, la puissance électrique biogaz raccordée

au réseau ERDF en métropole et dans les DOM, répartie sur

312 sites, était de 294,56 MW, ce qui représente

une progression de 7 % par rapport aux chiffres de

septembre 2013.

La production électrique de la filière en 2013 s’est montée

à 1 521 GWh.

La contribution de la filière méthanisation au bilan énergétique

national est encore modeste (moins de 2 % des énergies

renouvelables consommées dans le pays), mais les pistes

de développement du biométhane (biogaz épuré et injecté

dans le réseau gazier) et du biogaz carburant donnent de

nouvelles perspectives.

Selon l’Ademe, la filière pourrait assurer plus de 14

% de la consommation française de gaz en 2030.

Dans son document “Contribution à l’élaboration de visions

énergétiques 2030-2050”, l’agence évalue qu’avec 600 installations

de méthaniseurs par an (soit presque deux fois moins qu’en

Allemagne), le gisement accessible serait de 6 Mtep

primaires en 2030 (soit 20 % de la consommation de

gaz estimée pour cette période).

La

filière est soutenue par des tarifs d’injection réglementés

et garantis :

·

Pour

les installations de stockage de déchets non dangereux,

les tarifs d’achat du bioméhane injecté sont compris entre

4,5 et 9,5 cent.€/kWh selon la taille de l’installation.

·

Pour les autres unités de méthanisation, les tarifs d’achat

du biométhane injecté se composent d’un tarif de base compris

entre 6,4 et 9,5 c€/kWh selon la taille de l’installation,

auquel peut s’ajouter une prime calculée en fonction de

la nature des matières traitées par méthanisation (intrants)

utilisés.

Réservé

initialement au biogaz issu d’unités de méthanisation agricole,

le biométhane s’est ouvert aux stations d’épuration en juin

2014.

À l’avenir, l’injection de biogaz est appelée à devenir

l’un des vecteurs de la transition énergétique française.

Le “Groupe de travail injection” piloté par l’Ademe et GrDF

a en effet évalué le potentiel de biométhane entre 3 et

9 TWh à l’horizon 2020.

D’ici à 2030, les projections font état de 500 à 1 400 sites

d’injection (selon les scénarios bas et haut de la feuille

de route méthanisation de l’Ademe), ce qui représentera

16 % de l’alimentation du réseau national de gaz.

Le biogaz en secteur agricole

Le biogaz en secteur agricole

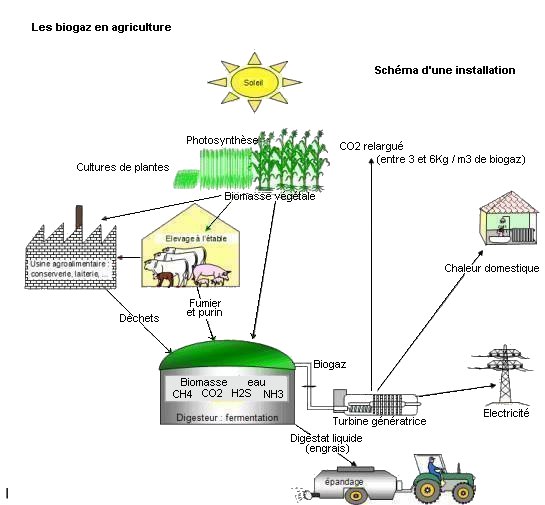

La

méthanisation permet de valoriser tous les déchets

agricoles pour les transformer en biogaz.

Cependant,

par rapport aux voisins allemands, la France est à la traîne

sur la mise en place du procédé.

Alors que l'Allemagne compte 8 000 installations, la France

n'en comptabilise que 200. Le gouvernement se fixe comme

objectif d'en installer 1 500 dans les trois prochaines

années. L'intégration de la filière méthanisation dans l'activité

agricole offre d'importantes opportunités :

- Produire de l'énergie renouvelable à partir de déchets,

d'effluents d'élevage et de productions agricoles, permettant

ainsi leur valorisation énergétique, agronomique et

économique, tout en contribuant à l'autonomie énergétique

des exploitations agricoles;

- Substituer de la chaleur, des carburants et engrais

d'origine fossile, et réduire les coûts d'intrants pour

les exploitations agricoles;

- Améliorer le bilan gaz à effet de serre des exploitations,

directement par la réduction des émissions de méthane

liées aux effluents d'élevage, et indirectement par

la substitution de chaleur, de carburants et d'engrais

d'origine fossile;

- Créer des opportunités pour améliorer les cycles de

rotation des cultures;

- Ancrer davantage les exploitations agricoles dans

la dynamique de leur territoire en apportant un revenu

complémentaire à leur activité principale.

Un projet de méthanisation peut être un élément structurant

au cœur d'un projet de développement durable d'un territoire

rural et permettre une diversification de long terme

des exploitations agricoles.

C’est

l'environnement agricole qui offre les plus grandes perspectives

de développement du biogaz en France.

On distingue deux catégories :

- les méthaniseurs à la ferme qui sont gérés par un agriculteur ou un éleveur,

- les unités territoriales qui gèrent les déchets de plusieurs sites agricoles

et/ou industriels.

Schéma de production agricole du biogaz

Le potentiel de production d'énergie renouvelable

par cette technologie est en outre considérable, du fait

de son aptitude à valoriser une grande diversité de matières

organiques (déchets et productions agricoles, déchets des

industries agroalimentaires et des collectivités).

Le potentiel de développement de la méthanisation est variable

selon les territoires, en fonction de la disponibilité des

ressources méthanisables, des dynamiques et opportunités

locales.

Aussi, son développement en tant que complément de l’activité

agricole mérite d'être davantage soutenu dans une approche

ancrée dans les besoins des territoires et dans le respect

de leur diversité.

Fin 2013, on dénombrait 140 unités à la ferme en fonctionnement avec

une valeur cumulée du parc de plus de 24 MWe.

Pour 2014, le développement semble linéaire, avec une estimation

de 200 unités en fonctionnement à la fin de l’année.

En deux ans, le nombre d’unités opérationnelles est passé

de 90 à 200, soit une moyenne de 55 nouvelles unités par

an. La puissance moyenne des installations est de 180 kWe,

et tend à atteindre les 210 kWe.

La deuxième catégorie du biogaz agricole concerne les installations

centralisées ou collectives, de puissance plus importante

(1,2 MWe en moyenne).

Elles sont le résultat d’une association entre différents

acteurs du territoire, et sont longues à sortir de terre,

entre 5 et 7 ans, et moins nombreuses.

Fin 2013, 18 unités étaient en fonctionnement, soit

quatre de plus qu’en 2012, pour une puissance installée

totale de près de 20 MWe.

Cependant,

le développement des différents gisements reste très disparâtre.

Des perspectives de développement

différentes

Des perspectives de développement

différentes

La filière biogaz regroupe deux grandes catégories de technologies

de production :

-

La production de chaleur et d’électricité

Elle représente la majorité des unités : stations

d’épuration, déchets de l’industrie agroalimentaire,

exploitations agricoles, ordures ménagères.

Il s’agit d’un digesteur anaérobie : une cuve fermée

et l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz

naturel, un autre vecteur de la transition énergétique.

-

Une solution de substitution à la production de chaleur

et d’électricité à partir de biogaz existe : le

biométhane.

L’injection de biogaz dans le réseau de distribution

GrDF apparaît de plus en plus comme une solution efficace.

Sur le plan des procédés, il suffit d’épurer le biogaz

initialement produit pour le débarrasser de composants

indésirables tels que le dioxyde de carbone (CO2), l’hydrogène

sulfuré (H2S) ou l’eau pour qu’il devienne totalement

opérationnel.

Sa teneur en méthane est alors plus élevée pour atteindre

une qualité similaire à celle du gaz naturel afin d’assurer

les mêmes usages :

cuisson, chauffage, production d’électricité ou carburant

pour véhicules.

Il existe actuellement en France cinq sites d’injection

en activité.

Retour

|

![]() Valorisation

Valorisation